何春蕤とクィア・マルクス主義

台湾に何春蕤(かしゅんずい、ジョセフィン・ホー)というフェミニストがいる。この人の名前が知られるようになったのは、1990年代中頃、台北でのセクハラに反対する女性運動のデモ現場で、「セクハラはいらない、オーガズムが欲しい」というスローガンを叫んだことだった。この声は周囲に伝播し、現場の多くの人が次々とこの言葉を発した。このスローガンは原語では「不要性騷擾、只要性高潮」といい、「擾」と「潮」が韻を踏みリズムの良い語感になっていることもこれを後押ししただろう。

このスローガンは、当時の台湾のフェミニズム団体の主流が、道徳主義的な、「良識ある女性像」を唱えていたことに対する批判から生まれたものである。1990年代、台湾では戒厳令からの解放とともに女性進出が活発化し、「男女平等」が掲げられるようになっていたが、これは家庭を尊ぶ異性愛規範に回収される傾向にあった。セクハラ反対の際にも、支援するのは女子大学生など「良識ある」とされる女性に限り、夜職の女性は支援されなかった。こうした夫婦間のセックスのみを認め、女性の性の欲望を抑圧する流れに対して、「オーガズムが欲しい」と性の解放を唱えたのが何春蕤であった。

この出来事をきっかけに何春蕤は女性学学会を除名されるが、その直後に『豪爽女人:女性主義與性解放』(豪爽な女:フェミニズムと性解放)を出版すると、10万部以上のヒット作となり、台湾の「フェミニズム的性解放運動」の旗手となった。以後何春蕤は、性解放的でクィアなフェミニズムを研究面でも運動面でも引っ張ってきた。研究者でもあり活動家でもある人、というより、当然の前提としてその両者が結び付いている人と称するべきだろう。デモ現場で批判として最もセンセーショナルに機能する言葉を叫ぶという手段と、アカデミックな著述を残すという手段の両方を取ることも象徴的だ。

何春蕤が所属するのは国立中央大学の「性/別研究所」である。「性/別」という言葉は、二分法を乗り越えた「性別」内部の多元性・流動性と、性別(ジェンダー)と性(セクシュアリティ)の交差と集約が不可能なことを明示しつつ、「性」に多元的な「別」(差異)があること、またその他の社会的差異があることを含意するという。

こうした命名一つをとっても、既存の言葉をいかに揺るがし、クィアに開くかということへの意識が強く働いていると感じられる。たとえば、「ジェンダー」「セクシュアリティ」という言葉だと、おそらく大半の日本語話者は、これを自分から切り離された「外来の概念」として直観してしまうだろう。しかし「性/別」という表記を見た漢字圏の人は、その後「性別」という言葉を見るたびに、「性/別」という表記を想起することになるだろう。当たり前とされている感覚を不安定にさせる手段として、研究所の看板という一種の権力を行使したとも言え、見習いたい試みだと思う。

『豪爽女人』の概要

では、『豪爽女人』とはどのような著作なのか。「豪爽」とは、大胆、豪快、豪放、磊落といった意味で、本書では特に性的な文脈での大胆さ、豪快さを指す。また「爽」には爽快、気持ちいいという意味もあり、これも性的な文脈を含意することがある。一言で言えば、多様なセックスを大胆に探求し快感を得る女性ジェンダー(=「豪爽女人」)の存在は、既存の父権制・男女規範を根本的に揺るがす力がある、と主張する書である。

一言断っておくと、1994年の著作であり、今見ると物足りないところも多い。たとえば、誰しもに性欲があることが前提にされている節があり、アセクシュアルの存在はあまり想定されない。またトランスジェンダーも扱われず、二元論的な論調に陥っている面もある。しかし、全体を通して権力側に問いかける姿勢は一貫しており、当時の状況の中でできるだけラディカルにあろうとした書であることは分かる。本書で唱えられるセンセーショナルな提案には、今読んでもドキッとするような読み応えがあるだろう。

本書の問いは、「なぜセックスにおいて、男性は気持ちよくなるのに、女性は気持ちよくなる機会すら得られないのか」「なぜセックスにおいて、男性の快感は常に女性に対する使用と略奪の上に成り立つのか」「女性が快感から隔絶されることは、その社会環境とどのような関係があるのか」「もし女性が自分たちの社会環境を変えるとしたら、彼女たちは快感と不感の間にどのような調整をし、どのような解放を追求するべきか」(『豪爽女人』皇冠文学出版、1994年、p.11)などと提示される。この問いかけから、女性解放を目指す道順を考察したのが本書の主な内容である。

第一章

第一章で何春蕤は、現代社会において、男女のジェンダー間の「性欲」は、「賺賠邏輯」の上に成り立っていると指摘する。「賺」と「賠」は対義語で「利益と損失」の意味、「邏輯」は「ロジック」の音訳語だから、ここでは「損得ロジック」と訳しておく。このロジックは、以下から成り立っている。

- 見る主体が男性であれ女性であれ、見られる価値があるとされるのは、永遠に女体である。

- 女体に見る価値のある場所は三か所だけで、その中の最後の一つが最も得難い。

- 男性が女体を見るのは「得」であるが、仮に男性が自分の身体を女性に見られたとしても「得」である。

- 女性の身体が見られるのは「損」であるが、仮に女性が男体を見たとしても「損」である。(何、1994、p.16)

損得ロジックのもとでは、性において男性はいつも得をし、女性はどうしても損をする。この作用が、両性の不平等な権力関係を作り出している。このロジックの基礎は、一夫一妻の婚姻制度の「取り引き」が本質にある。父権社会においては、女性は男性に妻として属する存在であり、セックス・育児・家事労働などの各種技能によって社会地位を得る(p.18)。つまり、女体に「価値」の記号があり、その時の社会条件の下で、愛情・婚姻・金銭などと引き換えに、女体が男性の所有者になるということである(p.22)。

第二章

ここから何春蕤は、このロジックを解体するための方法を提示していく。第二章ではセクハラを取り上げ、「セクハラ反対」の主張は当然だが、これが性活動の忌避や快感の排除につながらないようにしなければならないとする。何春蕤は、斬新で自由な性欲環境において、経験・討論・反省を通して女性は性欲を認知するのであって、その後にようやく「セクハラを受けた」のか否かがはっきり分かるようになるという。(p.40)

第三章

第三章では、女性に抑圧が掛けられる日常の行為の例として、小便が取り上げられる。男性(ペニスのある男性ジェンダーの人、と注釈を入れておく)にとって、小便は爽快で、また競争の場でもある。一方、女性ジェンダーには、小便は羞恥と不潔に結び付けられている(p.49)。何春蕤は、排尿の仕方についても、女性は新しい試みをして自分の未知なる身体感覚を獲得すべきと主張し、またトイレの設計や数が男性優位であることを批判する。

第四章

第四章では、性抑圧の社会の中では、女性たちだけではなく、男性たちの性欲も制限され、偏った方向でしか発揮されないと指摘する(p.68)。そして、セックスにおいて「遊び」、多様な性体験を追求することで、男女の権力位置を流動化することができるとする(p.70)

第五章以降

第五章の以下の一段は、本書全体のまとめとして分かりやすい。

このような新しい女性性欲文化こそ、フェミニズム的性解放運動であり、このような女性こそが性解放的な女性である。よって、彼女の性は父権道徳に制限されず、交易と賺賠のロジックに制限されず、羞恥と罪悪と恐怖にも制限されない。性はしまい込まれた風呂敷ではなく、飛翔する力を持った羽根になる。

性解放された女性は、活力と魅力に満ちた女性である。彼女は自分の身体を愛し、自分の性感を歓び、男性女性と自由自在に交際し、自主的に相手と遊びを選び、性の活動においては好色で無鉄砲で、積極的に高品質な性欲生活を営む。

何、1994、p.89, 私訳

第六章以下では、「浮気」「不倫」とされる関係性の探求、多数のセックスパートナーを持つことの推奨、AIDSとの向き合い方、独特な性癖の探求、アダルトビデオ、中年女性の性欲、性教育など、多様な観点から刺激的な提案を重ねていく。

以上のように、本書は、家父長制・男女差別への異議申し立てであると同時に、セックス・性欲から距離を置き、「良識ある」女性像を唱えていた当時のフェミニズムに対する強烈でセンセーショナルな反駁にもなっていると言える。

欧米の「クィア理論」との関わり

こうした、「1990年代に起こった既存のフェミニズムへの内部批判」という流れを見ると、現代のフェミニズム研究者は、1990年代の欧米のクィア理論の発展とつなげて考える傾向が強い。たとえば、韓国・台湾フェミニズムの研究者である福永玄弥は、何春蕤の『豪爽女人』以来の議論をまとめ、以下のように評価している。

何春蕤による「フェミニズム的性解放運動」をめぐる言説には、同時代の英語圏で展開されたフェミニズム研究の影響が色濃く見られたが、同時に台湾社会の「性」をめぐる環境の変化もつよく意識されていた。

福永玄弥「台湾におけるフェミニズム的性解放運動の展開」(『ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア』勁草書房、2017年、p.106)

以下、福永は、米国で展開されたクィア理論が受容された経緯について、雑誌の特集などの例を挙げて分析していく。

確かに、1990年代中頃、欧米のクィア理論が台湾に紹介されつつあったことは福永の指摘の通りで、何春蕤がそれを取り入れて議論を展開した例もある。ただ、『豪爽女人』に限って言えば、何春蕤は必ずしも欧米の性に関する理論書を読んで自説を組み立てたわけではなかった。

正直に言うと、あの時より前まで、私は西洋の性解放に関する文献を全く読んだことがなかった。私にとっては、女性の情慾(性欲)の解放の論述は、私が自分が属する社会文化の文脈の中で、思いがけず生み出した見解であった。しかし、この疑問(筆者注:「性解放は西洋の見解で、すでに失敗が証明されているのに、なぜまた持ち出すのか」という何春蕤『豪爽女人』に対する疑問)に応えるために、私は歴史研究を努めて行い、自分が持っていたマルクス主義の文化分析の方法を用いて、すでに「失敗した」と言われる性革命の歴史について分析を行った。

「性革命:馬克思主義觀點的美國百年性史 – 何春蕤論述資料庫」2025.5.26閲覧, 私訳

この言葉は、何春蕤の「性革命:馬克思主義觀點的美國百年性史」(「セクシュアリティ革命:マルクス主義の観点から見る米国のセクシュアリティ史の百年」)という論文が上記のデータベースに載せられたときに、何春蕤自身が付したものらしい。文脈上、「あの時」というのは、何春蕤が『豪爽女人』を書いた時。つまり、何春蕤は、『豪爽女人』を書いた時、西洋の性解放に関する文献を読んだことがなかった、ということになる。

その後の何春蕤の言説には英語圏の「クィア」への言及も増えてくるが、台湾のフェミニズム的性解放運動の端緒となった『豪爽女人』が、必ずしも西洋の議論を受けて生み出されたものではない、と何春蕤自身が述べているのは重要であろう。

では、何春蕤のフェミニズム批判の発想はどこから来たのか。ここで何春蕤がマルクス主義に言及するのは何を意味するのか。そもそも何春蕤の著作を「クィア理論」として読んでも良いのか。こうした疑問に答えてくれるものとして、ペトラス・リューの議論を見ていきたい。

ペトラス・リューが見る何春蕤

ペトラス・リュー『Queer Marxism in Two Chinas』(二つの中国におけるクィア・マルクス主義)(Duke University Press、2015年)は、中国・台湾におけるクィア・マルクス主義の伝統を辿る著作である。リューは、現代の米国的なアイデンティティ政治――リベラルな多元主義(リベラル・プルーラリズム)に対するオルタナティブとして、中国に息づく「クィア・マルクス主義」の伝統に目を向ける。その好例の一つとして取り上げられるのが何春蕤である。

リューは、過去の論者がクィアやフェミニズムを取り上げる際に、「欧米=クィア理論」「他の地域=事例集(エリア・スタディーズ)」という区分けでとらえる傾向にあることを指摘する。つまり、過去の議論には「欧米のクィア理論に則って、各地域の事例を分析しよう」という無意識の前提があり、中国の資料が「クィア理論」の知的資源として見られることはなかった。

中国の資料を、「クィア理論の正典によってすでに開発された理論的パラダイムのローカルな実例」としてではなく、知的資源として真剣に受け止める。……クィア理論が、1990年代の米国で生産され、後に中国語にトランスレートされたと機械的に仮定してはならない。

……本書において、クィア理論とは、英語、中国語、その他の学問的伝統によって同時に展開されたグローバルな言説を指す。クィア理論はトランスナショナルで超文化的な実践であり、米国での具現化はほんの一部に過ぎない。

Petrus Liu, (2015), Kindle版, No.367-379, 私訳

この問題意識のもと、リューは何春蕤の言説をクィア理論の一つとして分析していく。リューによれば、中国、特に台湾の論者は、マルクス主義とジェンダー・セクシュアリティへの問いかけを融合することで、独自の理論を発展させてきた。ここには、欧米の論者に見られる「マルクス主義をクィア化する」という方向性ではなく、「クィアの生に活かされる方法論としてのマルクス主義」というあり方が提示されている。

何春蕤はまさにここに当てはまる例である。『豪爽女人』では、直接マルクス主義に言及されるわけではない。しかし、その分析の中では、まさに「クィアな生」に活かすために、マルクス主義的な方法論が用いられている。リューは、何春蕤の著作の特徴を以下のようにまとめている。

何春蕤のクィア・マルクス主義における最も重要な理論的著作は『豪爽女人』である。『豪爽女人』は1994年に出版され、資本主義的な近代性と性の抑圧の間の論理的・歴史的な関係を明らかにする、文化唯物論の革新的な作品である。……何の研究は、性的な羞恥(sexual shaming)の戦術が、女性の社会的・感情的・職業的な場面における従属的な地位を強化することを示す。この羞恥は、女性に対して、自らの身体や性的欲望を恥ずかしいものと認識させることで、男性に従順であるよう仕向ける。……何は、資本主義的近代におけるジェンダーの問題は「ある集団による別の集団の支配」という形よりもはるかに複雑であるから、伝統的な家父長制批判だけでは不十分であると指摘する。女性自身も、この羞恥の心理的構造を内面化し、それを物質的問題(賃金格差・社会的役割・機会の違いなど)と誤認してしまう。何の理論は、女性の身体が自動的に商品化(auto-commodification)される過程を説明するという点で、何のクィア的批判はまた、マルクス主義的批判でもある。何は、社会統制とジェンダー不平等のメカニズムが、経済的・物質的な力に深く根ざしていることを明らかにする。

Petrus Liu, (2015), Kindle版, No.1356-1370, 私訳

合わせて以下の部分を読むと、リューが何春蕤の言説を(リベラル・プルーラリズムに対抗する)「クィア・マルクス主義」と呼ぶことの意味がより分かりやすいだろう。

『豪爽女人』において、何春蕤は、フェミニズムのプロジェクトにとってクィアの問題が重要であることを、連合の政治(coalotional politics)の観点から論じているわけではない。彼女のフェミニズムとクィアの関心の間の必要な交差に関する分析は、利他主義(altruism)や被害者連帯(victim solidarity)、あるいは個々の違いを尊重し寛容するというリベラルな教義に基づいているのではない。そうではなくて、クィアネスは、「良いセックス」と「悪いセックス」という資本主義の道具になる構築を攪乱・脱自然化する、身体と欲望の異なる社会的構成を意味する。何は、クィアの攪乱的な力と連帯することによって、女性は解放されると示唆する。多くの恋人やパートナーを持つ「悪い女」のように、クィアな人々は、「豪爽女人」にとって貴重な教育の機会を提供する。なぜなら、こうした社会的主体は、人間文化における性的表現の不可縮的な豊かさと多様性のための物質的なリマインダーとなるからである。

Petrus Liu, (2015), Kindle版, No.1424-1437, 私訳

リューにとって何春蕤は、必ずしも「欧米のクィア理論の影響を受けて、その台湾版を唱えた人」ではなく、創造的なクィア・マルクス主義の理論の担い手として取り上げられている。何春蕤とマルクス主義の関わりは、上の論文でマルクス、ルイ・アルチュセール、ヴィルヘルム・ライヒらが用いられていることからも分かるし、上のデータベースで遡ると何春蕤は1980年代からマルクス主義に関わる批評を行っている。

クィア・マルクス主義

以前、別記事で紹介したホリー・ルイスの本を紹介した時にまとめたように、そもそもクィア理論の言説は、マルクス主義と交差するものであった。もし、何春蕤の言説が、米国のクィア理論とリンクして見えるのだとしたら、それは両者がマルクス主義の資源を活用していたという共通性から来るもの、という見方もできる。

最後に、ペトラス・リューが「クィア・マルクス主義のアプローチ」を整理する一段を、箇条書きの形にして掲げておこう。

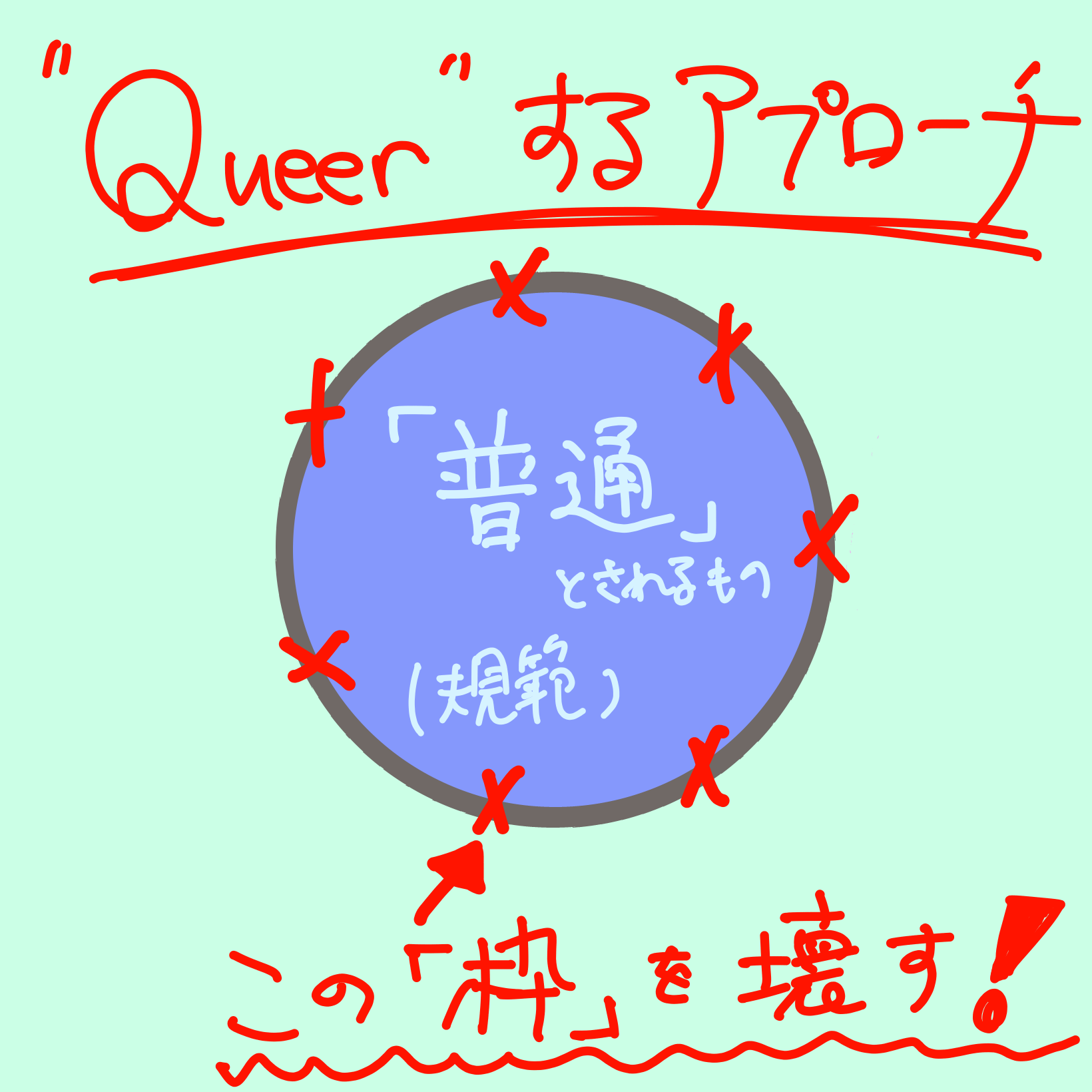

- クィア・マルクス主義者のアプローチは、「オルタナティヴ」なセクシュアリティを容認したり、受け入れたりすることを社会に求めていない。

- むしろ、クィア・マルクス主義は、どのような種類の歴史的過程が、特定のセクシュアリティの個人に、誰が許容され、受け入れられるべきかを決める権限を与えるのかを問う。

- クィア・マルクス主義は、欲望、懇願、親密さ、人と人とのつながり、容認される言論といったものを可能にさせる社会経済的条件を分析する。

- また、そのような社会的関係が、異なる地位にある人間にとってどのように不平等な権力の軸に沿って再生産されるのかを問う。

- クィア・マルクス主義者は、社会的救済のモードとして、包摂を拒否し、代わりに地政学的に再生産された力の関係の分析を選ぶ。

- クィア・マルクス主義は、他者性を具象化することなく、場所と状況依存性(situatedness)の問題に取り組む。

- ポイントは、経済的決定因子の優位性に戻ることではなく、また、トランスナショナルな資本主義によってもたらされたブルジョア消費の道徳的な批判を再掲することでもない。

- クィア・マルクス主義は、(リベラルな批評家が単なる偶発性として特徴づける)ジェンダー・セクシュアリティ・社会的権力の体系的な分析の可能性を強調する。(Petrus Liu, (2015), Kindle版, No.681-694/6387)

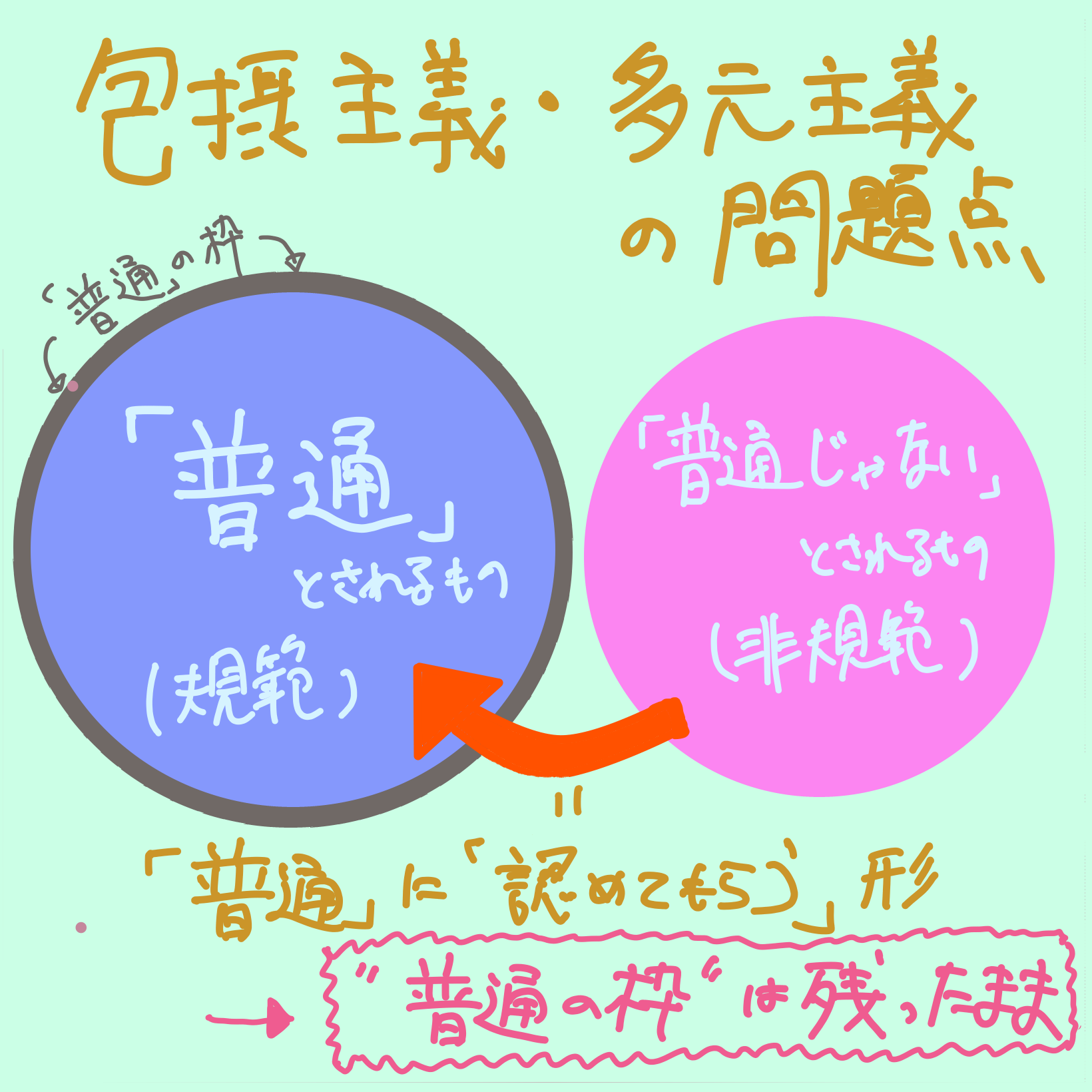

ざっくり言えば、既存の社会の制度・規範へのマイノリティの「受容」「包摂」を目指すのではなく、その制度・規範が成立する背景や、それが正当化される過程を分析することで、権力に問いかけ、権力の不平等を解消しようとする、とまとめられよう。

具体例

とはいえ、こうした抽象的な説明だけでは難しいので、私なりに考えて具体例を挙げてみる。

一、同性婚。これは一部の「オルタナティブ」な人々を結婚制度に包摂させるためのものだが、これでは「結婚」の規範、また「モノガミー」(一対一関係)の規範は温存される。この制度は、扶養の有無、遺産相続などさまざまな社会経済的条件を生み出す。ここから、結婚制度を成立させる社会的条件と、その結果生じる不平等な権力の再生産を分析する。すると、同性婚を目標にするのではなく、結婚制度の解体を目標にする、というアプローチが有効になる。

二、特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)。近年、実質的には身体改変をせずとも性別変更が可能になり、これまで排除されていた人々が法令に包摂されたとも言える。しかし、この制度は「真のトランス」とそうでない人を生む規範にもなったし、「性別変更」の規範は結局男女二元論を強化する面もある。性別変更にかかる経済的・精神的負担も大きい。こうして分析していくと、「法令によって性別を取り扱うこと」自体、また「出生時に男女分けをすること」自体の解体を求める、というアプローチが見えてくる。

三、天皇制。包摂的なアプローチでは、「女性天皇を実現しよう」という方向になる。そうではなくて、天皇制の成立と歴史、象徴的意義、天皇制が生み出す不平等などを分析していく。すると天皇の「臣民簿」として存在する戸籍(天皇には戸籍がなく「皇統譜」に登録される)との関わりも見えてくる。戸籍は夫婦別姓、性別変更、外国人排除などさまざまな面で不平等な権力を生み出す。ここで、戸籍制度を改変して包摂する人を増やすという方向ではなく、天皇制と戸籍制度の解体を目標とする。

四、男女分けスペース。LGBT増進法の成立の際、「女湯に男が入れるようになる」という論調でトランスジェンダーを犯罪者扱いする悪質なデマが流れ、これを否定するという流れがあった。トランスを犯罪者扱いするのは論外だが、かといって「女湯には今まで通り「女」しかいないから安心ですね」では、結局真の「男」「女」を線引きしようとする規範は解体されない。この規範は、先に述べた法令による男女区分けと表裏一体のものだ。そこで「男女分けスペース」という場の作り方の解体を目指すアプローチが見えてくる。

以上は私なりに考えて書いたことなので、これが上手く当てはまっているのかは分からない。特に、結論に至るまでの「歴史的過程」や「社会経済的条件」の分析が、それぞれのケースで具体的に何を指すのかという点は、私が社会学的の門外漢ということもあって正直あまりピンと来ていない。ただ、すでに自明のものとされている制度・枠組み・規範に対して、その成立過程を分析し、それが生み出す権力勾配に問いかけるという方針は、重なっていると思う。

一つ付け加えておきたいことは、「オルタナティヴを包摂しよう」という方向性は、一見「より包摂できる人を増やしていく」ように見え、徐々に社会が前進している印象があるかもしれないが、実際にはそうとも言い切れない、ということだ。果たして同性婚によって「包摂」される人は増えると言えるのだろうか。同性婚によって、結局結婚やモノガミー規範への圧力が強まるのならば、むしろはじき出される人は増えているのかもしれない。同性婚の制度がある社会とない社会なら、私は前者を選ぶけれども、やはりこういうアプローチに限界があると思うのだ。